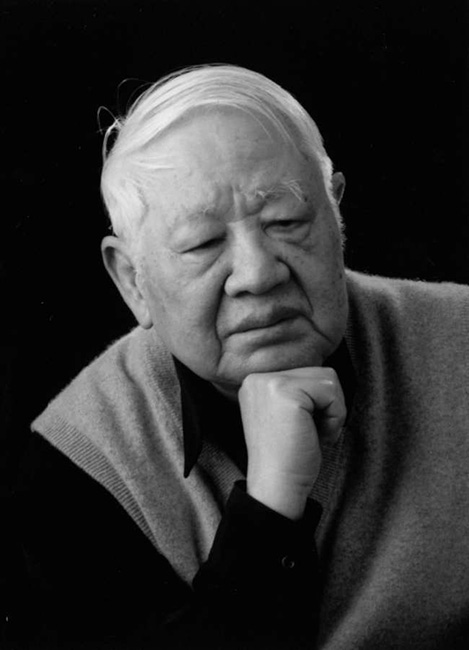

他寫詩的時候,就像著魔一樣。詩人洛夫由魔而禪,

探究生命的本真:那是對生命的整體感悟、對美的一種永恆凝視⋯⋯

文:廣邑 | 2018-03-19

台灣著名詩人洛夫於2018年3月19日凌晨病逝,享壽九十一歲。

洛夫原名莫洛夫,出生於湖南衡陽,1949年離鄉移居台灣。他和張默、瘂弦共同創辦創世紀詩社,發行同名詩刊,並歷任總編輯多年,對台灣現代詩的發展影響深遠。洛夫曾在中華民國海軍服役,歷任參謀、聯絡官、特等編譯官、英文秘書等,之後重回校園,於淡江大學英文系畢業。退役後他轉職為教師,曾任東吳大學外文系副教授,1996年移居加拿大溫哥華,2016年夏返台定居。

寫詩的時候,就像著魔一樣

洛夫自18歲起即公開發表詩作,從未間斷,甚至今年年初還出版了新詩集《昨日之蛇》。他和去年辭世的余光中,都是寫詩寫到生命最後一刻!洛夫在華人詩壇中舉足輕重,《中國當代十大詩人選集》更將他評為中國十大詩人首位,以表揚他潛心現代詩歌的創作及其產生的重要影響。

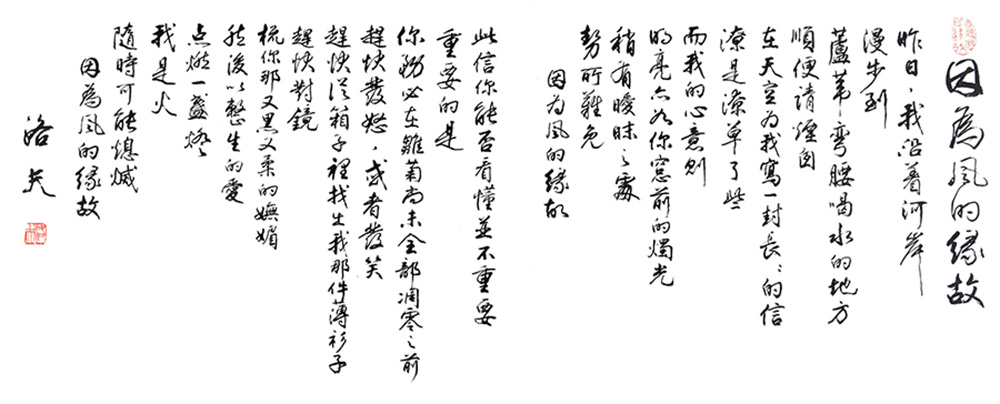

洛夫作品甚豐,出版詩集《時間之傷》等三十七部,散文集《一朵午荷》等七部,評論集《詩人之鏡》等五部,譯著《雨果傳》等八部。他是詩人,同時也是評論家、散文家及書法家。兩年前他於上海圖書館舉辦《水墨微笑──詩意書法作品展》,展出書法作品五十多件。透著詩意的點劃線條與章法,融匯詩情與書法於一體,涵括著詩性思維、詩性語境和詩性人格境界深遠,充分體現了他「書中有詩,詩中有書」的極致境界。

詩壇因為洛夫那具有魔幻風格的寫作手法,美稱他為「詩魔」,而事實上他本人也不諱言稱自己「寫詩的時候,就像著魔一樣」。這點可以從他的作品〈愛的辯證〉可見一斑:

「日日

月月

千百次升降於我脹大的體內

石柱上蒼苔歷歷

臂上長滿了牡蠣

髮,在激流中盤纏如一窩水蛇

緊抱橋墩

我在千噚之下等你

水來

我在水中等你

火來

我在灰燼中等你」

洛夫早期的三部詩集,為他奠定了在詩界的地位,分別是《靈河》、《石室之死亡》及《魔歌》。當中《石室之死亡》寫於1959年金門砲戰期間。他隨軍轉往金門,在砲火轟擊和死亡威脅下,躲在一間石室中。由於當時處於一種極度混沌、迷惑,以及焦慮不安的狀態,如此卻教他醞釀出靈感,成就了這首具代表性的長篇鉅作。至於《魔歌》,在出版不久即已被評選為台灣文學經典之一。研究當代台灣文學的學者陳芳明嘗言,洛夫的創作應該是以《魔歌》為頂點,因為詩集所顯現的批判精神與自我調侃,不能不使人擊節讚歎。他不能不折服於詩人所散發出來的堅持與頑強。

由詩而魔,由魔而禪

到了晚年,洛夫隱居於加拿大,他發表了震驚詩壇的〈漂木〉。這首長達三千行的詩作,反映他對人生歷程的反思及對漂泊的哲學思考。我們從中可見詩人對人文關懷及宗教情懷的諸多探索。事實上,這段時期的洛夫,詩風漸透禪味。在他的筆下,他將西方超現實主義與東方禪宗思想貫通,探究生命的本真,對生命做出了詮釋,也開闢出嶄新的境界。為此,洛夫曾重新審閱自己的詩作,將具備「禪意」的詩作挑選出來,出版了《禪魔共舞──超現實詩精品選》。在序中他這樣說:「詩人的禪,一是從生活中悟出的禪理,一是從生活中體驗到的禪趣。其實禪宗發展到馬祖、石頭,已開始主張『平常心是道』,禪就在穿衣吃飯的日常生活之中。依我個人的看法,禪不一定就是寺廟之禪、僧人之禪,可以說只是當下我們對萬事萬物的入神觀照,對生命的整體感悟,對美的一種永恆凝視。」

王維外號詩佛,以他的〈鹿柴〉為例:「空山不見人,而聞人語響,返景入深林,復照青苔上。」洛夫指出,此詩語言淺白,沒有世俗所謂的意義,看來似乎甚麼也沒說,卻直覺得興味盎然,佛家所謂「言語道斷」,這種興味可意會,不可言詮。最後他的結論是:「以詩的本質而言,王維的禪境其實不在乎『禪』,而更在於他那種獨特的語言藝術形式,以及透過這一形式所表達的美感經驗,也就是詩的意境和詩的趣味。這類詩沒有時態,這表示詩人不是從某一特定時間去觀察,而是在永恆的觀照下呈現出大自然的真貌。」他更打趣說,人家稱他詩魔,其實他是由詩而魔,由魔而禪,由生命詩學進而潛入禪思詩學。這對他來說不是遁逸,而是超越,是換一種方式觀照人生、審視世界。再細味洛夫另一首名作〈金龍禪寺〉:

「晚鐘

是遊客下山的小路

羊齒植物

沿著白色的石階

一路嚼了下去

如果此處降雪

而只見

一隻驚起的灰蟬

把山中的燈火

一盞盞地

點燃」

洛夫並沒著墨直接描寫禪寺的建築,反而集中在禪鐘、羊齒植物、灰蟬這些看似陪襯的配角。短短數筆,卻帶給讀者無限的想像空間:晚鐘指引參拜者從出世間回到世間,灰「蟬」與「禪」的同音,玩了一下文字遊戲,回應了出詩人上述所說的「禪不一定就是寺廟之禪、僧人之禪⋯⋯是當下我們對萬事萬物的入神觀照,對生命的整體感悟,對美的一種永恆凝視」的意境。至於讀者對生命的整體有何感悟,則要看各自的造化了。

如今洛夫雖然離去,他的詩魂將長存在世人記憶裏,就讓我們以他的〈葬我於雪〉,為他獻上最深切的悼念:

「用裁紙刀

把殘雪砌成一座小小的墳

其中埋葬的

是一塊煉了千年

猶未化灰的

火成岩」