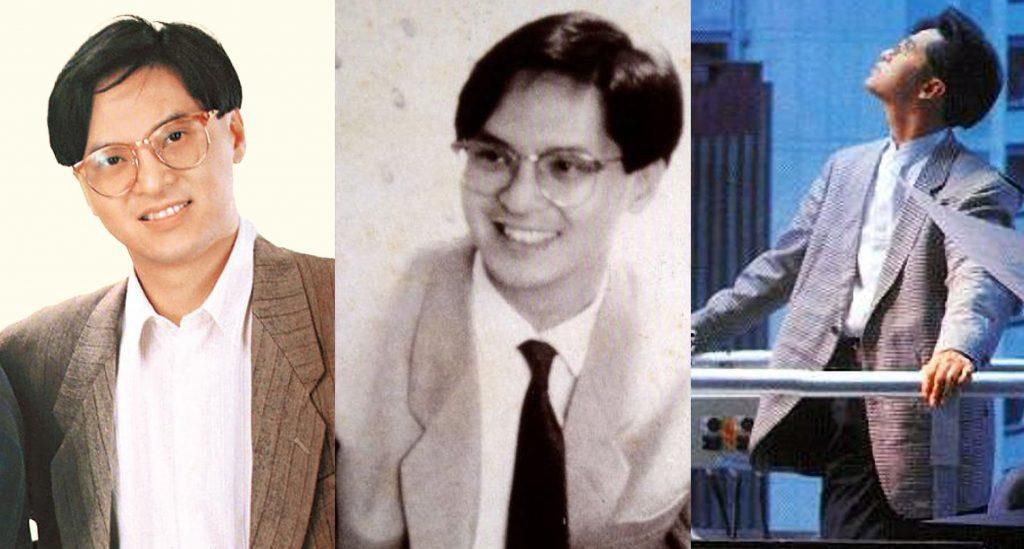

從苦縛到治癒——黃耀光的音樂重生

文:葉杏麗 圖:佛門網 2023-02-22

音樂曾讓他綻放光芒,成為一顆耀眼的明星。但對完美的追求,卻又令音樂成為苦縛,壓垮他的心靈。為了清淨自己,他斷絕音樂十年——直至有一天,音樂如同上天的再賜,以不同面目重新進入他的生命。

音樂,原來可以不用「勞心」,而是「靜心」,甚至「癒心」。

黃耀光是上世紀年代電子音樂達人,主力作曲、編曲。他與陳德彰共組Raidas樂隊,創作了《傳說》、《別人的歌》、《傾心》 等讓人驚艷的歌曲。Raidas很快就散band,但黃耀光因才華備受肯定,不少人邀約創作,他為了還「作曲債」而忙碌異常。為求盡善盡美,「交曲譜前最後一分鐘都會仍然想改,一粒音都要改」,壓力可想而知。

幾十年過去,黃耀光早已脫離這種活在壓力下的苦縛,現在是正念導師Ken Sir,在推動禪修、正念減壓、正念瑜伽、音頻療癒等方面皆有深刻的實踐。

這天,他帶著十多個頌缽和一面大銅鑼示範「無壓力的音樂」,憑直覺敲打的樂聲如行雲流水,深厚綿長,最後以一闕即興喉唱作結。沒有任何預設旋律,卻每一刻都是創造。完結後他笑說:「剛才有一處聲音『戟了一戟』,是大自然的缺陷美。」

由執著完美到笑對缺陷,由掌控到放手,是很大的精神和心靈轉化。然而靈性的成長,必先經過掙扎,無人一蹴即就。令人好奇的是,天縱的音樂才華,曾否是他修靜的障礙?

原來修行當中,一樣可以有音樂

黃耀光認真想了想,誠懇的說,如同愛美的女士想以最好面目示人,最初他也執著於名聲,追求藝術的美、最好的創造。但這是無止境的追逐,他也在過程中患上了抑鬱症。在Raidas後期,他為幫自己而學禪修,靜坐時發現自己內在聲音嘈雜,有很多昔日的音樂冒出來。為了脫苦,他決定徹底「放開音樂」,聆聽「無聲之聲」。於是,他在樂壇銷聲匿跡,完全不再玩音樂,甚至不聽歌。唯一會做的,是在法會中唱誦梵唄。

如此足足十年,及至2001年一個機緣,又令他再與音樂連結。當年一行禪師來港主持禪修營,有百多人參與。一天,他們早上禪行,黃耀光目睹一位越南弟子坐在樹下,捧著結他,以民歌形式唱出禪師所作的正念詩歌《Breathing In, Breathing Out》,感到非常驚訝。他赫然得到啟發,「原來修行當中,一樣可以有音樂。」

當時的他已累積一定的修行經驗,並以正念導師身份嘗試貢獻自己,深感正念的實踐,是以生命影響生命。他發現,音樂是很好的助緣。只要帶著一份開放心去聆聴,不去「捉住個音」,此起彼落的聲音,能引領人進入「無所緣」的靜心。也許可以說,這是一種沒有執著在甚麼對象境界的靜。

不久,他到尼泊爾行禪時初遇頌缽,感到其聲音層次豐富,能與身體共鳴,並帶來喜悅,於是請了兩隻缽回家。之後,他漸漸把頌缽應用於聲音療癒,陸續請了百多個頌缽,有的跟隨自己,有的放在不同的教研中心。

「教樂器,就是教正念。敲缽的時候,全神專注當下的碰觸,聆聽。每個念頭都會影響音色。這是修心的練習。」

示範這天,他利落地準備十幾個缽時,有意識而又隨意的撥弄,用手指逐一彈缽聽聲,像是跟每個缽說「Hello」。人缽之間散發一種「老友鬼鬼」的能量,而非肅然的感覺。他事後解釋,對待頌缽要抱恭敬心,用心跟缽交流;同時,頌缽跟人一樣,有不同的性格,也有不同的位置。有些是欣賞的缽,有些是行動的缽。就像帶去醫院服務的缽,它們都是「任勞任怨」的,在病人面前不會「高高在上」,而會令聽者感到舒服親切,這樣才更能觸動受眾,幫助淨化心靈。

每個缽的聲音和性格都不同,如沉厚、甜美、活潑。有時他會把性相近的缽組成一隊,有時又會把個性不同的配搭互補。他還會為缽逐一起名,例如有一組缽,經常跟隨他做聲音療癒,他起名為「金剛手」,那既是護法神的名號,也是四川省稻城亞丁一個雪山的名字。這套缽共有五口,如同雪山的五個峰巒,充滿神聖的能量。

好的頌缽會發出層次豐富的音頻,令心靈沉澱、平靜,並與身體不同的能量點共鳴,疏導積滯。做聲音療癒時,頌缽會放在聽者身上或附近敲打,聽覺和觸覺都會產生感應,身心會隨音頻淨化調整。

他曾有一位頌缽弟子,為家婆做頌缽療癒,用不同缽敲打了一小時,婆婆放足了一小時的屁。原來婆婆與另一媳婦有磨擦,谷了一肚子氣,聲療後她全身都鬆了,開心得還自己也要來學,成為班上的活寶。老人家不求成為頌缽師,只求成為其他同學練習時的「白老鼠」。「重要的是開心和享受,從中又學習正念啊。」

黃耀光還會與弟子到溪澗誦唱,享受與天籟共融的聲音。日常生活的雜聲,也是靜心的境緣。音樂不再是障蔽,而是入世與出世的紐帶。

他早年曾告訴記者,沒有一首作品是他自己最滿意的。今天的他,卻能寬懷的說:「我回想,每一首歌我都滿意,因為每首都代表當刻心境,不能比較。」

他偶爾會再寫歌,但不是流行曲,而是撰寫正念歌。也再沒早年的執著和嚴謹,但求曲子簡單易上口就好,例如描寫正念七種心態的《七心歌》——

不加批判 多點接納

信任自己 不忘初心

不加批判 多點接納

常存耐心 無求 隨緣