章燕紫 給我一份止痛帖

文:攻玉 圖:Tim Liu | 2016-04-12 |

“Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.”

宗教是受壓迫生靈的一聲嘆息,是無情世界的一顆善心,是沒有靈魂狀態下的一抹靈魂。它是人民的鴉片。

-Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie(馬克思,《黑格爾法哲學批判》)

我們都是困惑的血肉之軀。

世間殘酷而暴力,人生是荒謬的一場鬧劇,在潮流中掙扎,載沈載浮,落幕之時,又得繼續輪迴。七月流火,螻蟻於莊子旁來回攢聚,在攬海、在移山,然後,剎那煙滅;一呼一吸,是月華,是仙方活命,是救苦的,靈藥。

這一切,在章燕紫筆下,盡皆化成水墨。

「從小我便是個藥罐子,經常生病,鄰居都會說,不管是老人還是小孩,就我的病歷最厚。」

坐在章燕紫面前,我靜心聆聽她娓娓道來孩童時的事情。剛過去的香港巴塞爾藝術展,方由美術(Galerie Ora-Ora)替她舉辦以「止痛帖」為題的個展。濃烈的麝香味瀰漫四散,將我們團團圍住,渾身說不出的舒泰。

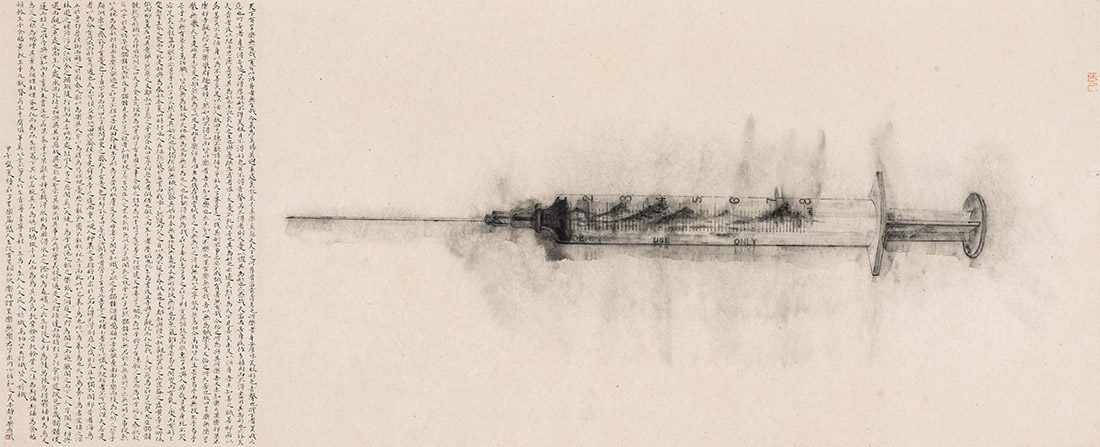

「小時候很窮,從未擁有過洋娃娃、小汽車之類的;爸爸是位醫生,聽診器於是成了我的玩具。本來他不讓我觸摸,因為實在太貴,但我還是偷偷拿來玩,對著黑色的拾音頭唱歌,那種環迴立體聲特別好聽。我也會玩他的針筒,把它們注滿水,當成水槍發射。」到了青春期,她情況開始好轉,身體變好,跟病痛的糾纏也漸漸少了。回想起來,這些童年記憶潛移默化地影響她的創作 靈感。

令人止痛的信仰

章燕紫的母親是佛教徒,非常虔誠。在母親生病那段期間,她明白到信仰真的能令人止痛。自那時起,宗教療癒心靈的感覺,揮之不去,成了新作品的契機。

2012、13年時她找來了一些止痛貼,起初只是畫著玩的,後來發現這個材料跟宣紙完全不一樣,覺得特別有意思。在止痛貼上畫佛像,她大概是第一人。「一開始便畫佛像,原因是我給學生上古代線描的課。古人臨摹的對象大多是佛菩薩,於是我便萌生在上面用線描形式勾勒出佛像的念頭,畫著畫著,更加深我對佛像和止痛之間那種特別聯繫的體會。」

雖然這樣,章燕紫並沒有正式皈依,但內心對佛教的尊重絲毫不減,對佛學義理和經典都有研究,也經常看。「很多人信佛,會天天燒香禮佛,這方面我偶爾會做,禪修也是。 但沒有太規定自己去做,更多時候是在創作中接近佛,例如我寫字,我會抄寫心經,對我而言那就是修行。」她說。

除了佛教外,她對道家、玄學清談等也甚感興趣。

「我沒有刻意去定位它們是甚麼派的思想學說。一套學說經過長年發展,自會形成許多條條框框的東西。如果把這些東西理解成哲學的話,會更舒服一點。」

如果宋徽宗有電腦的話……

「我覺得古人特別當代,有時候翻古書,例如最近我讀魏晉時期的典籍,看到一個段落是說文人服用五石散,他們用後身體會變得燥熱,甚至脫去衣服、披頭散髮,在屋外狂奔,現在如果服食了甚麼藥物不也會這樣嗎?」章燕紫坦言,畫國畫一定要研究古人,尤其是要掌握其發展脈絡,然後從中給自己一個定位,但重點是每個時期自有其當代性,「我不能回到古代,我生下來就是當代的人。我喜歡古代的東西,但不代表我要成為古人。」

很自然地我們伸延到借鑒古人這個議題,那麼大的閱讀量,會在不知不覺間模仿他們嗎? 她的看法是,模仿是一個過程,因為古人畫得太好,很難避免這樣做;但有自覺的藝術家會想深一層-即使想成為他們也成為不了。畢竟和古人生活的環境不同,感受也不一樣,模仿出來的只是表層,內在是永遠無法一致的,畫得多好也是沒意義的。

「之前有別的記者問我為甚麼要畫中藥,不畫其他在國畫中常見的題材。答案很簡單,我生活裏確實沒有太多的蘭花、梅花,我可以故意把這些花草山水畫進去,心境卻永遠不是那回事。古人整天對著山水,他們自然會通過山水來抒發情感。現在我們對著電腦來抒發比較多吧!如果宋徽宗有電腦的話,相信他也不會寫出瘦金體。畫沒有真實情感的藝術品,肯定無法打動自己,更遑論打動別人。蘇東坡有手機的話,他肯定會玩微信!」她興奮地比畫著,而說到最後一句時,大家都按捺不住大笑起來。

我們都同意,藝術家起初必定會模仿喜愛的作品,而持續到某個程度,他便會進入痛苦的時期。事實上沒可能一開始便建立自己的風格,而更多時候是想得特別好,實際表達的卻又不是這麼一回事。她點頭補充說,「要有自己的想法,另一方面是表達手法要跟別人不一樣,能呈現獨特的面貌。要有所成就必先要克服這個階段,做起來當然很困難。迷失是通往清醒的必經之路,人不可能生下來便很清醒,知道自己在幹甚麼。」

古人浪漫地吃藥

章燕紫看書很雜,說她有涉獵中醫藥,我毫不意外,否則又哪來這個「止痛帖」系列呢? 她認為,中醫很多東西仍沒法用科學角度解釋,但這不代表它沒用。我們不太相信中醫,是因為過去經驗告訴我們,往往連醫師自己對此也是半懂不懂的。事實上,太多江湖郎中把中醫弄壞了。中醫經典博大精深,流傳至今,大家未能好好掌握的地方很多。科學也許未能驗證,但有些病患的確是單靠中醫便治好了。

「研究中醫時我更傾向把它當作心理上的治療。古人太可愛了,也特別浪漫,生病是痛苦的,吃藥也不是件甚麼享受的事,但他們還是會為藥方取各種美麗的名字,如仙方活命飲,喝了你就成仙了;逍遙散,彷彿吃了後你會逍遙自在,無拘無束;還有月華丸,更是美得不得了。」江淹有詩「清陰往來遠,月華散前墀」,月光華采,如夢如歌,吞服後若能踏玉墀登天宮,也不失為一段美麗的故事。

我笑言:「這樣下去會無窮無盡的,乾脆把整本《本草綱目》都畫出來吧。」

她自豪地回答:「基本上《本草綱目》每一個我能找到的版本都買下來了,我是依照金陵版的,因為最準確和完整。」

《月華丸》2014-2015,麻紙水墨,33cm x 22cm、《仙方活命飲》2014-2015,麻紙水墨,33cm x 22cm

圖片由藝術家及方由美術(Galerie Ora-Ora)提供

螻蟻若塵埃,若你若我

整個展覽中最令我震撼的是《七月流火》、《剎那》、《煙滅》等畫作,螻蟻遊移,彷若塵埃。《莊子‧知北遊》有這樣的一段對答:「東郭子問於莊子曰:『所謂道,惡乎在?』莊子曰:『無所不在。』東郭子曰:『期而後可。』莊子曰:『在螻蟻。』曰:『何其下邪?』曰:『在稊稗。』曰:『何其愈下邪?』曰:『在瓦甓。』曰:『何其愈甚邪?』曰:『在屎溺。』東郭子不應。」這是著名的「道在屎溺」,我是個俗人,於是在想,難道跟這個有關?

其實不是這樣的,原來章燕紫第一次畫螻蟻時,讀到莊子談無為的境界,覺得多數人忙碌渡日,每天奔波,要放下對名利的追求,恐怕做不到。「我們在社會生活,要吃飯,要買房子,一剎那便聯想到眾生跟螞蟻一樣。換句話說,倘若有天大家都不像螞蟻的話,原本特別在乎的東西理應也就沒那麼在乎了。」

在畫作左面,有一大段《莊子》節錄。她解釋,書法不在於詮釋、解讀畫作,相關,而不相應;放它們在那裏純粹是因為某段文字更能說明她作畫時的感受。

談到書法,章燕紫打趣說,如果把她關到一個地方,收掉手機,不讓她上網,然後給她一年時間,她有信心能把字寫得更好。「現在干擾太多,寫一會可能又會停下來畫畫或者忙點別的事情。」

歷經數年,《止痛帖》多番被譽為章燕紫藝術成就上的高峰。誰又想到,當初她是冒著被罵的準備去畫的。「自2009年已開始畫,有一段長時間從來沒給別人看過,因為社會大眾對國畫的認識已模式化了,大家看完後會說那根本不是國畫。後來逐點逐點拿出來給前輩看看,像皮力、魯虹兩位老師的反應都很不錯。如果他們說「畫得不好」,那我至少還可以說聲「我只是瞎畫的」,但結果是讚賞比想像的多,也有點不好意思。」

先是畫螻蟻,再來是《掛號》系列,慢慢才一步步畫中藥,她表示,過程是自然而流暢的。「畫到一定時候,發覺表達中有缺陷,然後想繼續探索新的東西。最近比較專注畫藥方書冊,覺得很好玩,但未來一定還會再調整,不會只是停在這裏。」《掛號》總共畫了一百多張,這次參展,只拿了五十多張過來。訪問之時,大約有一半已貼上紅圈。心裏想,換了是我的話,我會一口氣全要過來,一起掛在牆上,相信定會別有一番「病態」韻味。

訪問結束前,章燕紫說,來過香港幾次了,覺得這裏很適合她。

「在其他地方我嘴唇的皮都乾得很,但在香港卻不會,連其餘部位的皮膚也變得光滑。我一回到北京又打回原型。還有香港太多美食了,所以我決定回去才減肥!」

「最忘不了的小食是甚麼?」

「炸兩。」

離去時,我瞥見附近一幅名為《無畏》的作品,偌大的一隻佛手印,也是另一種慰藉和解救。佛家有無畏布施、結無畏印,一個全然無懼的人,又有甚麼會再值得他害怕呢? 從中,章燕紫找到力量與信心。

「話又說回來,你說佛教止痛,其實基督教也止痛,然後藝術止痛、文學止痛,一切美好的東西都止痛,所以愛情當然亦能止痛。人類是需要光明的物種,那是生存的必要條件之一,一個渴望光明的人,他內心必定是善良的。」

一個喜歡吃炸兩的女子,其內心想當然爾,也是善良的。

“Was mich nicht umbringt, macht mich stärker”

那些殺不死我的,只會讓我更強

-Friedrich Nietzsche,Götzen-Dämmerung (尼采,《偶像的黃昏》)